2023年,上海大都市圈正式启动国土空间规划的编制工作,规划编制的核心任务是围绕上海“五个中心”建设提升跨区域空间治理能力。

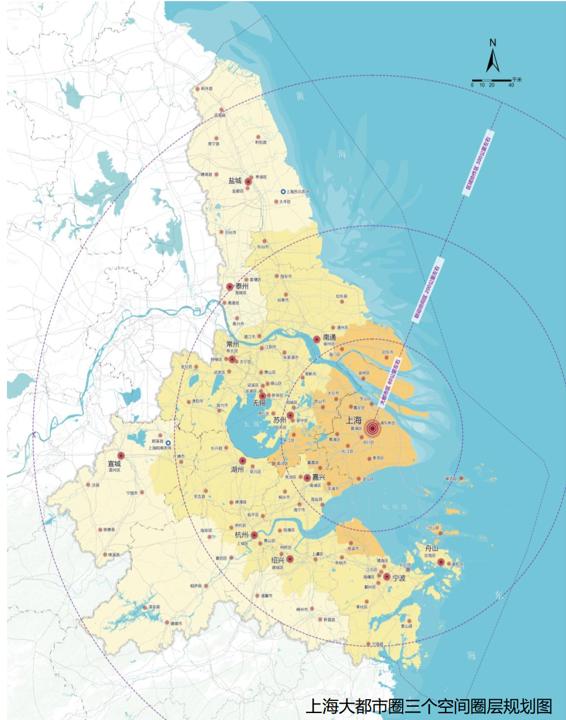

以上海为圆心、1.5小时交通距离为半径画圈,上海大都市圈范围覆盖苏州、无锡、常州、南通、盐城、泰州、杭州、宁波、嘉兴、湖州、绍兴、舟山和宣城。但是,上海大都市圈的具体范围仍有待正式成果发布。

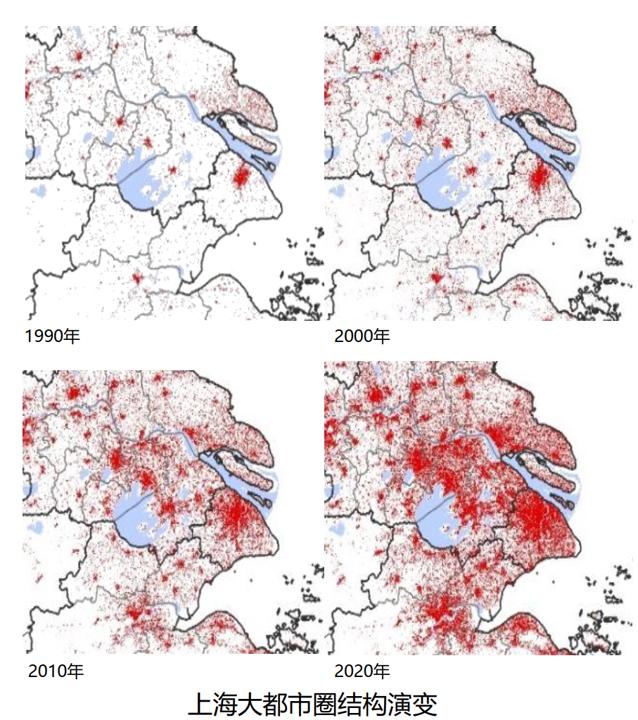

回顾改革开放以来上海大都市圈发展历程,大致经历了这样几个阶段。上世纪80年代,是计划经济向市场经济过渡的改革初期,发展重心主要是在中心城市内部的结构性调整,跨区域发展的需求尚不迫切。上世纪90年代,中心城市进入快速发展的起步阶段,国家经济中心向沿海转移,基础设施建设相对显得薄弱。2000到2010年,上海大都市圈快速发展,外向型经济得到强化,要素流动加快,区域竞争加剧,一体化矛盾日益凸显。“十二五”之后,都市圈进入转型发展阶段,由高速公路时代快速进入高铁时代,一体化诉求非常强烈。“十四五”以来,上海大都市圈被赋予更多战略使命,作为国家构建双循环战略链接,推进跨区域协调发展,探索中国式现代化引领示范。

当前,推动上海大都市圈跨区域协调,要以加快建设具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市圈为目标。既要着力破解一体化发展中的现实矛盾,更要主动服务和落实国家战略。

不止于“一张蓝图”

都市圈规划不应止步于“画图”,而应成为推动跨区域协同的“治理平台”。当下,我们面临的不仅是空间布局问题,更有体制机制障碍。例如,行政区划分割带来的政策标准不一、建设时序不同步、生态保护协同难等问题,都制约着区域高质量发展。

按照目前的规划研究范围,上海大都市圈涵盖1个直辖市和13个设区市,陆域面积达11.36万平方公里,常住人口约1.09亿,GDP总量约占全国的14.5%。如此庞大的区域要实现“一体化”和“高质量”发展,必须打破行政壁垒,推动从“各扫门前雪”到“共绘一张图”的转变。

都市圈国土空间规划已经超越了传统意义上的“蓝图”,它更像一个多功能“工作平台”,一个推动跨区域协同治理的综合性工具。具体而言,其价值体现在五个方面:

第一,区域协同的空间底板。规划整合生态、交通、产业等跨区域要素,形成统一的“一张图”,为各城市提供精准、可视的协同基础。这不仅是技术图纸,更是共识载体与决策依据。第二,平等协商的制度安排。规划编制过程本身至关重要。凝聚共识、平衡利益是区域协同的必经之路。通过共同组织、共同编制、共同认定与共同实施,推动城市从被动响应转向主动协作。第三,推动规划实施的行动方案。规划不能只停留在文本上,要转化为具体行动,通过各市五年规划和年度重点项目库加以落实。第四,跨界管控的法定依据。在省市边界地区,各类诉求常常冲突。上位规划为这些区域明确管控要求,为后续管理和详细规划提供权威依据,使矛盾处理有章可循。第五,政策创新的共同契机。规划成为各城市共享政策经验、联合争取试点政策的平台。各城市可共享国土整治、用地供给、生态补偿、跨区域合作开发等方面的政策创新经验,甚至联合争取政策试点,将合作意愿转化为实实在在的政策创新机遇。

有限规划,重点突破

明确规划定位后,关键在于“怎么做”。上海大都市圈规划围绕“有限规划、重点突破”思路,聚焦以下几项关键任务:

以国家战略为引领,明确共同发展目标。加快构建“具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市圈”。一是更具国际竞争力,强化上海在科技创新和产业创新方面的核心功能;二是更加美丽,关注生态保护,特别是生态高度脆弱的长江口地区,同时传承深厚人文传统;三是更加示范引领,推动经济、社会、文化、生态等各领域走在现代化建设前列。

共筑一体化发展格局。夯实生态、人文、安全“三个底色”,强化轨道交通网、干线航道网、公路网等基础设施网络,形成支撑区域一体化的空间底板。勾勒出多中心、多廊道、多链接的空间格局,发挥上海龙头引领作用,连接长江口、环太湖、杭州湾和沿海四大区域,优化“一核四翼”的总体格局,实现区域能级整体跃升。

聚焦重点任务,推进多圈层跨区域协作。根据与上海的空间距离和功能联系强度,上海大都市圈可划分为三个圈层。第一圈层为30分钟轨道交通通勤范围,是同城化效应最为显著的区域,重点解决跨域通勤设施优化、公共服务均等化、生态环境协同治理等民生问题;第二圈层为60分钟城际铁路联系范围,以区域产业链、供应链、创新链和人才链的紧密协同为重点;第三圈层为90分钟高铁联系范围,侧重于跨区域战略协同、高端要素配置、重大基础设施互联互通。

聚焦单个城市难以解决的跨区域问题,创新实施机制。采取分层协作的思路,把整个区域划分成四种不同类型的协作单元——有需要全域协同的,有次级都市圈内部的,有像长江口这样的重点战略功能区,还有专门针对边界地带的跨界协同单元。这样既能保持完整性,又能实现“大事一起商量,小事分组协调”的灵活机制。

此外,注重将规划要求落到实处,尤其在跨行政边界、矛盾集中地区,创新采用“穿透式”管理方法,将管控要求细化至具体地块图斑层级,确保规划落地见效。同时,着力构建长效机制,通过为每个城市制定专属篇章,将区域要求转化为各城市具体任务,并在财税共享、生态补偿等关键环节推动制度创新,让各方合作有动力、能落地、可持续。

回过头来看,上海大都市圈实践给我们带来一个重要启示:国土空间规划不能停留在技术层面,要发挥空间治理平台的作用。这项工作不仅是落实和支撑国家战略的空间载体,更成为推动跨区域协同、提升整体治理能力的重要抓手。

(本文由上海同济城市规划设计研究院院长张尚武在推动长三角都市圈同城化发展研讨会上的发言整理)

旗开网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。